【助成金事業報告】

マルチステークホルダーによるNAP評価指標勉強会

報告: 松岡 秀紀

一般財団法人CSOネットワーク

背景~ビジネスと人権NAPとは?

企業活動は人々の生活を支える製品やサービスを提供する重要な役割を果たしていますが、一方で、社会や地球環境に対してよくないマイナスの影響を及ぼしてもいます。このマイナスの影響は企業活動の影響が大きくなってきた前世紀後半以降、深刻な環境汚染や児童労働、強制労働など、世界中で大きな問題になってきました。

国連の人権理事会では2011年、こうした企業活動の影響の中で、人々の人権に対するマイナスの影響(負の影響)に対処するために、「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)が全会一致で承認されました。この指導原則では、国には人権を保護する義務を、企業には人権を尊重する責任を求め、また人権への負の影響(人権侵害)があった場合には救済につなげる仕組みの整備を求めています。

その後、指導原則は大きな影響力を世界中で及ぼし、日本を含め世界中で、指導原則に基づいた取り組みが政府や企業によって進められています。

こうした状況の中で、国が人権保護義務を果たすための政策戦略として、各国で「国別行動計画」が策定されてきました。この行動計画を「NAP(National Action Plan)」と呼んでいます。国連のウェブサイトによると、現在35の国々でNAPが策定されています。

日本でも2020年にNAP(「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」)が策定されました。外務省が中心になっていますが、全ての府省庁の施策がこの行動計画には含まれています。そして、2025年中には最初の「改定」が予定されています。

※ビジネスと人権に関する指導原則(国連広報センター)

https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/

※外務省「ビジネスと人権」サイト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001608.html

日本のNAPの評価指標と勉強会の趣旨・概要

日本の行動計画には、現在、各府省庁の87の施策が含まれています。政府の施策すべてに言えることですが、施策を実施して実際にどのような効果があったのか、つまり施策の実効性が非常に重要です。そしてその際、「どのような効果があったのか」を測るための「評価指標」が必要になりますが、その評価指標は、施策の実効性をしっかり測ることができないと意味がありません。国連もその評価指標の重要性を強調してきました。本来はNAP自体に含まれているべきともされています。

※「行動計画実施状況一覧(2025年5月)」(外務省サイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100859889.pdf

※「NAP施策実施状況2025(4年目レビュー政府報告)」(ビジネスと人権NAP for ALLサイト)

https://www.bhr-nap-jp.net/gov-review2025/measures-implementation-status/

日本のNAPでも評価指標は一応策定されていますが(上記「実施状況」参照)、NAP自体には含まれていません。また、施策の実効性をしっかり測れるものかどうかも議論の余地があり、現状の評価指標は十分なものとは言えません。

こうした状況の中、さまざまな団体や個人から37件の評価指標の提案がなされました。これを受けて、NAPの評価指標はどうなっているのか、どうあるべきかについて、あらゆる関係者が集って(マルチステークホルダーで)議論したのがこの勉強会でした。勉強会の運営には大竹財団様から助成していただきました。

勉強会は、公益財団法人人権教育啓発推進センターの人権ライブラリー(東京都港区)で2025年7月1日に開催しました。主催者からの「イントロダクション」のあと、2名からの「報告」、7名からの「リレートーク」、2名からの「総括コメント」、という流れで2時間15分の勉強会は進んでいきました。

イントロダクション:勉強会の趣旨説明~古谷由紀子(CSOネットワーク)

一般に、施策の評価指標には「アウトカム指標」 と「アウトプット指標」がある。国が人権を保護するための施策では、アウトカム指標は、施策の目的である人権保護に実際にどの程度有効であったかを測る指標のこと、一方アウトプット指標は、アウトカムを生み出すために実施された施策の実施結果を測る指標のことである。

例えば「エシカル消費」に関するイベントが開催された場合、イベントの案内に何名からアクセスがあったか、当日は何名の参加があったか、等の施策の直接の実施結果が「アウトプット」であり、それを測る指標が「アウトプット指標」となる。一方、そのイベントの周知や参加によって「エシカル消費」への意識がどの程度高まったか、参加者の消費行動が実際にどの程度変わったか、等の施策の効果が「アウトカム」であり、それを測る指標が「アウトカム指標」となる。

さらにアウトカムの先に、施策の実際の効果や実効性を社会へのインパクト(影響)として捉える必要もあり、これを測る指標を「インパクト指標」という場合もある。

現在のNAPの評価指標のほとんどがアウトプット指標であるのに対し、今回提案されたのはアウトカム指標である。アウトカム指標の策定は簡単ではないが、改定後のNAPにアウトカム指標が含まれるよう、政府、ステークホルダーで議論をしていく必要がある。

報告①:「ステークホルダー報告書」と評価指標~菅原絵美氏(大阪経済法科大学)

NAPの評価指標をめぐる問題の背景の一つに、「「ビジネスと人権」に関する行動計画の3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」がある。

※「「ビジネスと人権」に関する行動計画の3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100660230.pdf

これは、NAPに関する議論を行う政府の「ビジネスと人権に関する行動計画推進作業部会」が2024年3月にまとめた、あるべきNAPの内容を提言した報告書で、その中に評価指標の課題も含まれている。

その「ステークホルダー報告書」の第7分野「NAPの実施・モニタリング・改定の体制整備」に評価指標の課題が含まれており、現在のNAPの評価指標は不十分なものであることから、アウトカム指標の策定に向けた議論を、政府とステークホルダーによって開始するべきと提案している。

とくに、現行のNAPでは政府、企業及び社会全体の「ビジネスと人権」に関する「理解促進と意識向上」が「優先分野」となっているが、この点についても、インパクトを測るための評価指標が必要となる。また、「理解促進と意識向上」にとどまらず、実際に人権尊重ができるようになるための「能力構築」が今後は重要である。

報告②:人権指標に関する国際的フレームワーク~樋口利紀氏(継青堂、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム)

「施策の目的である人権保護に実際にどの程度の効果があったか」を測るための指標として「人権指標」がある。国連によると人権指標は、「人権がどの程度実現されているかを数値や事実などによって客観的に評価するための指標」であり、「構造指標(基本指針や制度など人権を守るための土台の有無など)」「プロセス指標(予算配分、施策の実施状況など)」「アウトカム指標(人権を侵害された人々への意識調査、人権侵害の増減、相談件数の推移など)」からなる。数値だけではなく定性的観点や主観的観点も組み合わせた指標であることが特徴で、人権指標の活用が有効である理由として次の3点がある。

① 構造指標、プロセス指標、アウトカム指標の組み合わせによって、社会の複雑な構造のもとにある人権を正確に評価できる。

② データが不足していて既存の統計ではカバーできない分野でも、適切に整理された定性的な情報や主観的な評価も重要な指標とすることで柔軟に対応できる。

③ 全国平均といった数値の背景にある、構造的な不平等によって権利が制限されている少数派の実態を分析できる。

リレートーク①-1:提案指標の説明、次期NAPへの期待~伊藤芳浩氏(DPI日本会議、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム)

制度の実効性を示すためにはアウトカム指標が非常に重要だが、現在の指標はアウトプット指標が中心になっている。

障害者をめぐる制度はゴールではなくスタートにすぎず、制度が実際に使えているか、効果があるかどうかが重要。それを測るためには当事者の声や実感の反映が必要で、反映するための仕組みも必要となる。料理に例えると、レシピ通りに作るだけでなく、「本当に美味しいか」を当事者が評価する必要がある。同時に、社会全体の空気や態度の変化を可視化することも必要である。

リレートーク①-2:提案指標の説明、次期NAPへの期待~岩附由香氏(ACE、ビジネスと人権市民社会プラットフォーム)

施策の効果が出るまでには時間の遅れとさまざまな相互作用があり、その点に評価指標を策定する際の難しさがある。こうした課題を含め、NAPの改定プロセスではステークホルダーとのエンゲージメントが非常に重要である。

また、施策の現状のギャップ分析(問題の解決にとって不十分な点の分析)が行われないまま策定されたことなど、現行のNAP自体の課題の認識に立ち返るのもNAP改定に向けた課題である。

リレートーク①-3:提案指標の説明、次期NAPへの期待~高橋大祐氏(真和総合法律事務所、日本弁護士連合会)

企業の取り組みが進む一方で、それが実際に被害者の救済につながっていないのではないか、という形骸化への懸念を背景に、2025年3月に日弁連から「『ビジネスと人権』に関する行動計画改定に盛り込むべき『救済へのアクセス』実現のための具体的な事項・施策に関する意見書」を出した。

被害者の救済の面でも、実際に救済につながったかどうかを測る指標が重要になる。具体的には、対応した案件の件数だけではなく、案件の種類や手続きの適切さを測ることも重要になる。

リレートーク①-4:提案指標の説明、次期NAPへの期待~長島美紀氏(プラン・インターナショナル・ジャパン)

ジェンダーやセクシュアルマイノリティの権利は社会の規範とつながっており、数値化しにくい人の内面の問題でもあって、アウトカム指標が難しい。また解決のために制度を作っても、人の規範や意識が変化するまでには時間もかかる。データ分析の中で常にジェンダーを意識して数値をとっていくことが非常に重要である。

また制度の有無だけでなく、実際の利用状況も非常に重要である。例えば男性の育休取得は、取得割合は増えているものの、取得期間は2週間未満が大半というのが実情である。

リレートーク②-1:次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見~田中竜介氏〔ILO駐日事務所〕

評価指標を策定する際に、今回なされたように「ありたい姿」を明確に示すことは非常に重要である。関係各府省庁が評価指標を軸にして協調しながら「ありたい姿」に向かっていくという「政策の一貫性」を示すことが非常に重要となる。

また、施策の立案・実施からその効果が出てくるまでにはタイムラグがあるため、評価指標をベースにして施策を改善していくことも重要である。

リレートーク②-2:次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見~長谷川知子氏(日本経済団体連合会)

アウトプット指標ではなく、インパクトを測るアウトカム指標が必要であることには全く賛同する。経団連でも社会的インパクト投融資を推進している。

評価指標を策定する際には、適切な指標の選定と、測られた効果が個別施策の効果なのか、それとも他の要因もあるのか、というロジックモデルのつながり方を明確にすることが大きな課題である。評価指標の事例を積み上げていき、ベストプラクティスと課題とをステークホルダー間で共有することで評価指標が改善されていくことが重要である。

リレートーク②-3:次期NAPへの期待と自セクターの役割、提案指標への意見~松原稔氏(りそなアセットマネジメント)

金融は経済の血液と言われるが、脆弱化する社会システムをその血液が立て直すという意図を金融が持ち始めているのが今の状況である。その際、インパクトの考え方は大事な一歩で、目指す社会の姿と現状とのギャップを埋めていく上で不可欠なものである。

その際、数値が独り歩きしてはならず、ナラティブな(物語的な)情報や主観も必要で、さまざまな情報の構造的な把握が重要になる。また、短期的に現れる指標と長期的に現れる指標を、ステークホルダー対話を通じて見つめ直すことも重要である。

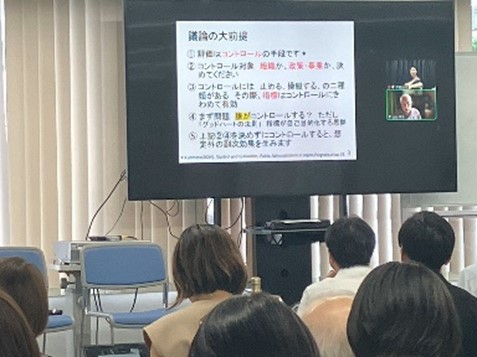

総括コメント①:評価指標と次期NAPの議論への期待~山谷清志氏(同志社大学名誉教授)

評価は、社会の隅々でどのような問題が起こっているのかを脳に運んで分かるようにする神経回路であり、社会をコントロールする手段でもある。社会を改善、改革して社会の隅っこの「困りごと」が解決されたかどうかを評価によって見つけるのが大切。国連でも、困っている現地を時間をかけて調査してきたのであり、SDGsがその代表例である。

NAPの評価では、エビデンス(証拠・根拠となるデータ)と、役所ではない第三者による評価が重要となる。役所では、予算を使ってアウトプットを生み出し、行政事業レビューや会計監査も受けるためどうしてもアウトプット評価になるが、それだけでは実効性をもって問題解決につながることはない。頻繁な人事異動もネックだが、さまざまなステークホルダーが参加するフォーラムを制度化すれば克服できるのではないか。国際社会では、誰のどこに問題があったのかをさかのぼって追求できるよう、透明性と追跡可能性によってアカウンタビリティ(履行責任と説明責任)を確保しているが、その際マルチステークホルダーによることが非常に重要な役割を果たす。

総務省行政評価局の行政相談の制度を仕組みとしてプログラム化し、そこにアウトカム指標を入れ込む、ということが考えられるが、評価の際に各分野の専門性によって縦割りの議論になって問題が見えにくくなってしまうのも大きな課題。評価によって社会の何が問題なのかを学習する、本日の勉強会のような機会が必要である。

OECDの開発援助委員会(DAC)には「評価の6基準」(妥当性、整合性、実効性、インパクト、効率性、持続性)があるが、このうち、今日の議論で最も重要なのは実効性。これはアウトカムベースで指標を作っていくということである。

総括コメント②:評価指標と次期NAPの議論への期待~菅原絵美氏(大阪経済法科大学)

欧州などのデュー・ディリジェンス法をめぐっては、その実効性が議論されているが、実効性の第1段階は法令遵守がなされているか、第2段階は企業と社会の行動変容が起きたのか、第3段階は問題(困りごと)の解消につながっているか、ということである。先ほどの例では、第1段階は「レシピどおり実施されているか」、第3段階は本当に「美味しいかどうか」ということであり、美味しいかどうかを判断するのは当事者である。したがって、当事者、つまりライツホルダー(権利保持者)との有意義なエンゲージメントが欠けていると実効性がなくなってしまう。

社会に根深くある人権侵害や差別という問題(マグマ)に向き合わなければ、各企業で問題(噴火)は続いていくことになる。こうした根深い社会の規範などの「構造的な問題」を変えていくには、国内人権機関の設置や差別禁止法の制定などの国家による施策が必要で、指導原則の「国家の人権保護義務」はやはり重要である。

当日のアンケートから(次期NAPに期待すること)

- NAPが幅広く国民に理解され、目指すべき姿に近づいていることを、多くのステークホルダーが実感できるような意味のある行動計画にすること。

- 形式的でなく、今日の話にあったようなアウトカムを意識した内容になってほしい。

- 本日のご意見が反映されることを期待しています。

- 中小企業のキャパシティビルディングの支援。

- これまでのNAPの企業に対する期待としては中小ではまだまだ取り組みがなされておらずNAPの浸透が薄いと感じている。次期にはNAPがより広く浸透し中小企業の取り組みの推進を期待しています。

- 当事者の視点から確実な前進と思えるものにしてほしい。

- 政府が本気で体制を整備し、企業が主体的により取り組みを高め、深めること。

- 前回NAPで推進できた面と推進できていない面の両面があると思います。特に推進できていない面に関して、課題と真因を明らかにして対応策を定め、改善を進めていくことが必要だと思います。

- 本日の議論であった実効的な施策というお話はまさにその通りかと思います。「企業がフレームワークを守る」ことではなく「フレームワークを通じた取組が企業、ひいては企業に関わるステークホルダーを守る」ということに最も意義があるものだと賛同いたします。

- 本日の講演を経て、企業で実務にあたっている方々が指標評価を用いて、しっかりと経営層を納得させられるような内容になると大変良いと感じました。

本勉強会のウェブサイト

・当日プログラム(開催時の告知ウェブページ)

https://www.csonj.org/bhrnapindicators-studymeeting.html

・開催報告

https://www.csonj.org/250701_nap_event_report.html

・フォローアップ(議論の詳細や関連資料)

https://www.csonj.org/bhrnapindicators-studymeeting_follow-up.html